Некоторое время назад в Ивановской области были подведены итоги регионального этапа всероссийского проекта «Без срока давности». Его абсолютным победителем стала Коляновская средняя школа Ивановского района.

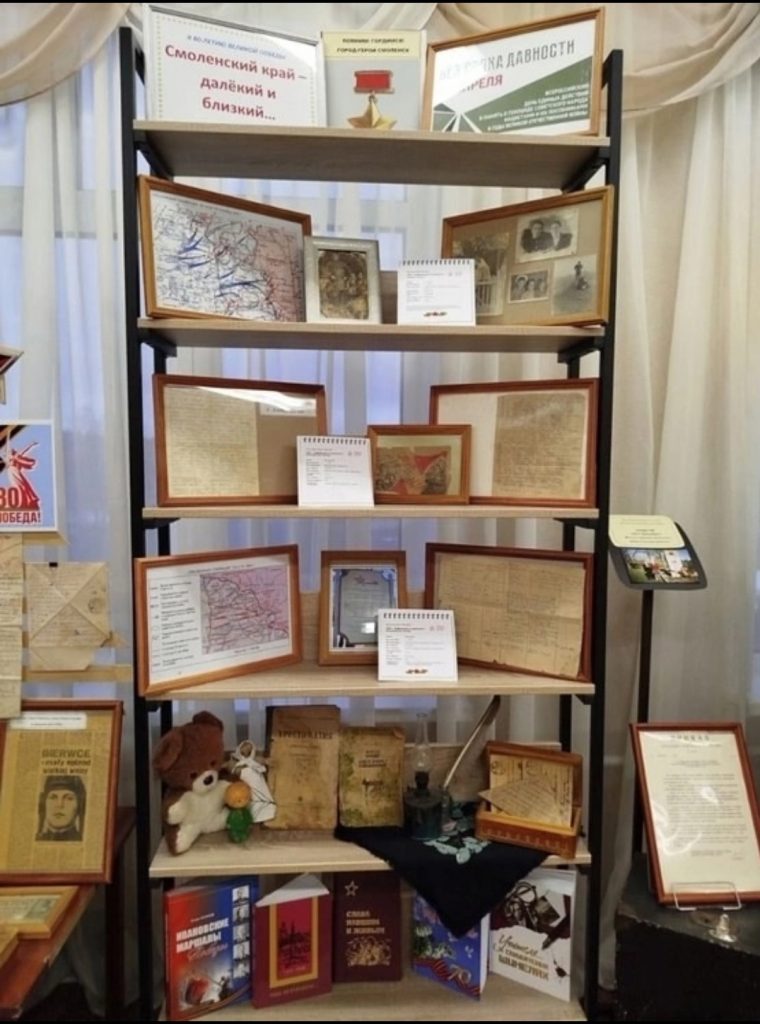

Образовательное учреждение представило музейную экспозицию «Смоленский край — далекий и близкий» в рамках тематического направления «Преступления нацизма против человечности в XX˗XXI веках». Ее подготовили и презентовали руководитель школьного музея Анна Владимировна Бякова, учитель истории Мария Юрьевна Кислякова, а также ученицы Александра Фабрициева и Таисия Бармичева.

Добавим, что музейное объединение Коляновской средней школы также стало победителем смотра-конкурса экспозиций образовательных организаций Ивановского района «Мы помним наших героев!». Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы.

Посмотрели в «глаза войне»

Как видно из названия, экспозиция посвящена Смоленску — старинному русскому городу с интересной историей, который часто называют «щитом страны». В разные периоды его жители защищали Москву от польских интервентов, сдерживали войска Наполеона, давали время выстроить оборону столицы, отбиваясь от немцев.

— Оккупация Смоленской области в годы Великой Отечественной войны — незаживающая рана нашей страны. В год восьмидесятилетия Победы мы с особым трепетом вспоминаем эти страницы истории, раскрывающие всю жестокость фашизма. Наша задача — сохранить в памяти, как страшны оккупация, плен и другие ужасы, которые пришлось пережить жителям Смоленщины, — начинает свой рассказ об экспозиции учитель истории Мария Кислякова.

Отметим, что летом 1941 года немецкие войска стремительно продвигались на восток, стремясь захватить Москву. Главным препятствием на их пути стал Смоленск. В течение двух месяцев продолжались ожесточенные бои на обширной территории с большими потерями. В «глаза войне» тогда посмотрели и наши солдаты, и мирные жители.

В основу экспозиции легла история семьи Марченковых, для которых ужас тех дней на долгие годы остался в памяти. Педагогам и школьникам удалось встретиться с жительницей Смоленска (ныне — жительницей Ивановской области), родившейся в 1944 году, и записать ее воспоминания.

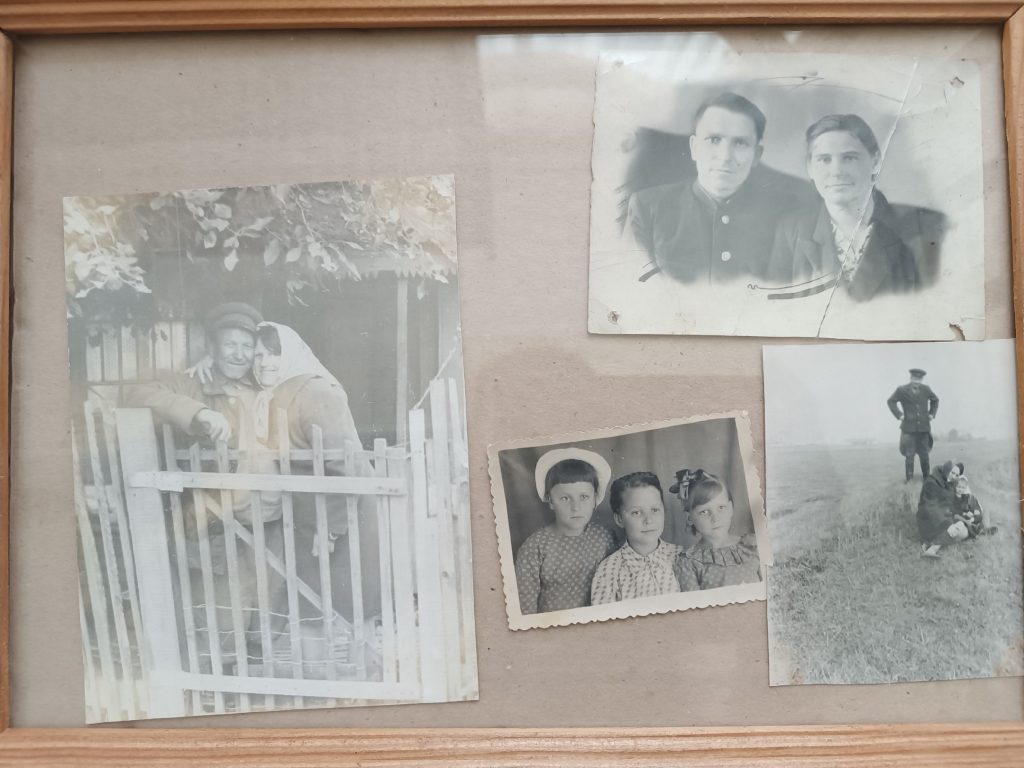

Но прежде обратимся к пожелтевшей фотографии 1937 года. Именно с нее начинают свой рассказ Мария Юрьевна и Анна Владимировна.

На фотографии — обычная семья: мужчина и его жена с годовалой девочкой на руках. Они даже не представляли, с чем придется столкнуться. Уже в 1941-м их счастливая мирная жизнь, как и жизнь миллионов людей, была прервана оккупантами. Вот что вспоминает о том времени Валентина Ивановна:

— Жители деревни Сипачи в панике покидали дома, убегали в леса, наспех рыли землянки, чтобы укрыться от бомб, старались сберечь малышей. Среди них была и моя мама Пелагея Марченкова с маленькими дочками Тонечкой и Люсей. Отец семейства Иван Матвеевич с первых дней встал на защиту города, но, получив ранение, оказался в госпитале. Именно здание госпиталя одним из первых захватили фашисты в Смоленске, создав в нем печально известный своей зверской жестокостью лагерь для военнопленных, получивший впоследствии название «Концлагерь № 126». Там Иван Матвеевич мучительно провел долгие два года — два года нечеловеческого рабского труда, издевательств и пыток, голода и болезней. Пленные работали на железной дороге, разборе завалов. Еды катастрофически не хватало…

Как гласит статистика, ежедневно погибало 200-300 человек, в том числе и от различных заболеваний. К началу 1943 года гитлеровский оккупационный режим стал вносить некоторые послабления военнопленным: можно было передавать для них продукты, разрешались выходные дни.

Иван Матвеевич при первой же возможности бросился к семье. Но чем могли ему помочь изможденные жена и дочери, прятавшиеся в сырых землянках и сами голодающие? Только поддержать силой любви и верности!

«До смерти — четыре шага»

Есть в школьном музее и другие свидетельства того страшного времени. В том числе и письменные, говорит Анна Владимировна.

Так, в 1942 году зверства фашистов были осуждены народным комиссаром Молотовым. Текст распространили среди бойцов Красной Армии, в том числе на национальных языках. В экспозиции школьного музея есть фронтовые письма, написанные на оборотной стороне такой листовки на белорусском языке.

Отметим, что в освобождении далекой Смоленщины активное участие принимала 332-я Иваново-Полоцкая стрелковая дивизия имени Михаила Фрунзе. В феврале 1942 года ее перебросили к городу Велижу. Бои возле него шли около года, дивизия понесла значительные потери. Об этом свидетельствует фрагмент списка раненых бойцов 322 артиллерийского полка. К слову, в знак уважения к подвигу ивановцев одна из улиц нашего областного центра носит название Велижская, сказала Мария Кислякова.

Она подчеркнула, что в фондах музея хранятся письма нашего земляка красноармейца Гавриила Александрова, освобождавшего смоленскую землю. Вот что он пишет 23 апреля 1943 года своей семье, проживающей в поселке Нерль:

— Добрый день. Здравствуйте, мои родные мама и сестренка Нюра, зять Петя и детки ваши, сестренки Зоя, Нина и детки ваши. Шлю вам свой красноармейский боевой привет и желаю вам всего наилучшего в вашей протекающей жизни. Поздравляю вас с праздником 1 Мая. Прежде всего, мама, я хочу коротенько описать о своей протекающей жизни. Я покамест ничего не знаю, что будет дальше… Зиму прожили, теперь наступило тепло, так что идут дни весенней природы жизни, а меж нами леса да поля. Мне до вас, мама, дойти далеко, а до смерти — четыре шага. Так что если больно затрудняет вас писать ответ, то не пишите и не трудитесь, и я с этим помирюсь. Жив буду, то приеду, мимо не пройду, но только лихим прошу не считать. А поэтому я прошу сестренку Нюру, а ей тем более непростительно. Когда был дома, то чем мог, помогал ей, а теперь, видно, выучилась и задирает нос, даже не хочет писать ответа, ну да ладно…

Мария Юрьевна отмечает, что летом 1943 года наступление войск Красной Армии набирает силу. Готовится операция «Суворов». Участвуя в этих кровопролитных боях, 22 сентября рядовой Александров пал смертью храбрых. Его точное место гибели — Смоленская область, Руднянский район, окрестности деревни Борки. Место захоронения — братская могила №11 . А сколько еще безымянных советских солдат лежат в сырой земле на Смоленщине!

— В нашем городе много лет работает поисковый отряд «Эхо», ребята принимают активное участие в Вахтах Памяти. В школьном музее выставлены экспонаты, переданные нам поисковиками: военные каски, солдатские медальоны, осколки снарядов, — отмечают педагоги Коляновской средней школы.

От 1941-го до Дня Победы

Что же дальше было на Смоленщине? Стремительное продвижение советских войск заставило немцев ожесточенно сопротивляться, в бессильной злобе загонять мирных жителей в сараи и сжигать целыми деревнями. Так же поступали и с пленными, но сила духа людей уже была подкреплена успехами на фронте. К середине сентября 1943 года наши воины полностью освободили город.

Иван Матвеевич Марченков прошел фронтовыми дорогами до Дня Победы. Ему не раз пришлось доказывать, что годы плена — это не предательство родной страны, не потворство врагу, а обстоятельства, в которых можно и нужно оставаться человеком. Звание старшего сержанта подтверждает, что ему поверили, говорят в школьном музее.

— В 1944 году у Ивана Матвеевича родилась еще одна дочка, которую назвали Валей. Три сестры на фотографии 1951 года уверенно смотрят в завтрашний день. Их отец, прошедший ужасы плена, тяготы фронта и вернувшийся к пепелищу вместо дома, смог обеспечить им достойную жизнь, вырастить, дать образование. Он ценил каждый прожитый день. А Валентина Ивановна, ребенок войны, поделившаяся историей своей семьи, свято верит, что подвиги советских солдат и мирных жителей Смоленской области достойны вечной памяти и всеобщего уважения. Экспозиция в школьном музее — это возможность рассказать современным школьникам и новым поколениям ребят о героических страницах истории нашей страны, — завершает свой рассказ об экспозиции Мария Кислякова.

По материалам музея Коляновской школы подготовила Алена КОРОЛЕВА

Фото: музея Коляновской средней школы.