90 лет…Для человека – возраст долгожителя, для государства или города – молодость. Для школы — девять поколений, жизнь которых переплетена с судьбой страны. Именно такую дату будет отмечать осенью этого года небольшая, уютная, как говорят её выпускники, «домашняя», школа №24, расположенная по адресу: ул. 9-я Линия, д. 1/26. Это в так называемом местечке Глинищево во Фрунзенском районе, что граничит с тремя другими микрорайонами: Рабочим посёлком, местечком Воробьёво и мкр. Новая Ильинка.

История местечек Глинищево и Воробьево

Общеизвестно выражение, что город Иваново вырос из деревенек и слобод на окраинах села Иванова, и места эти порой гораздо старше самого города: Авдотьино, Беляницы, Курьяново упоминаются уже в конце XVI века. Деревня Глинищево принадлежала в начале XVII века Осипу Линеву (дворяне Линевы, кстати были хозяевами и сельца Курьяново с соседними пустошами), затем дворянам братьям Андрею и Ивану Телятевым, владевшим также селом Биберево. Последним владельцем Глинищева, как и многих других земель вокруг села Иваново, был граф Дмитрий Николаевич Шереметев (1803-1871). Соседняя Глинищеву деревня Воробьево известна с XVII века. До 1628 г. это была вотчина дьяка Ивана Варева. Затем его земли были даны в поместье московскому дворянину воеводе Семену Ивановичу Волынскому и в 1696 г. перешли к его внучке Фекле Яковлевне, жене генерала, обер-гофмейстера графа Семена Андреевича Салтыкова (1672-1742). Наследник, фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, продал Воробьево в 1786 г. подпоручику И.С. Нестерову. После его смерти владения поделили дети – Петр и Екатерина, вышедшая замуж за отставного поручика С.М. Барсукова.

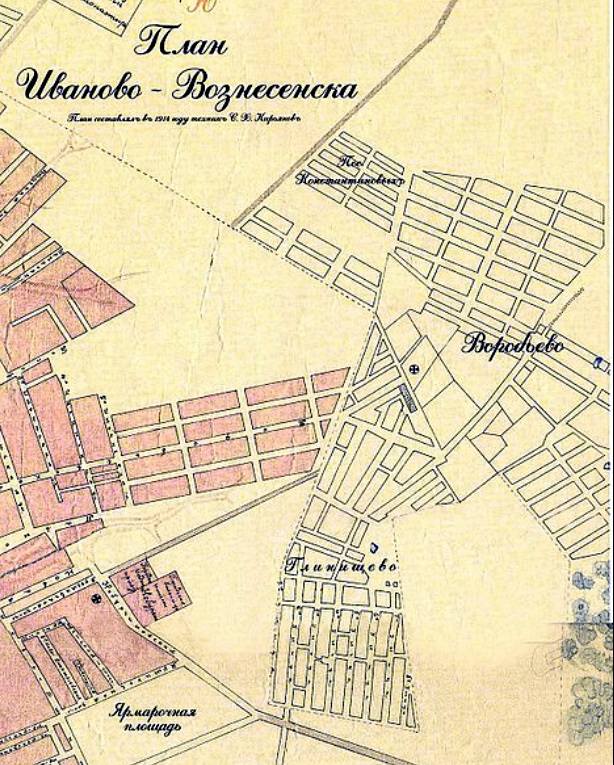

На Статистической карте Шуйского уезда 1815 года хорошо видно, что промышленное село Иваново и деревни Глинищево и Воробьево разделены участками сельскохозяйственных земель.

С 1816 г. переславский купец А.А. Лепетов начал выкупать земельные участки у помещицы Е.И. Барсуковой (ур.Нестеровой), владевшей деревней Воробьево. Через четыре года тут появились первые его постройки. 30 годы XIX в. были переломным этапом: более 50 семей ивановских фабрикантов — «капиталистых» крестьян графа Д.Н. Шереметева — выкупились из крепостной зависимости и вступили в купеческие гильдии (н-р, братья Петр и Никон Гарелины, Диодор Бурылин, Яков Куваев, Петр Зубков, а также Бабурины, Полушины, Дурденевские, Удины вместе с семьями). Фабриканты выбирали переселение за пределы Иванова, на новые территории, приобретенные ими в собственность. Эти владения и положили начало слободам — территориям расселения людей, свободных от крепостной зависимости. Купцы построили на своих землях дома и фабрики и таким образом основалась слобода, получившая название Воробьевской, по близлежащей деревне Воробьевой. Здесь были устроены обширные склады хлопчатобумажной пряжи шуйских купцов Киселевых, А.В. Бабурина и нежинского грека Д.И. Спиридонова.

Вскоре Д.И. Спиридонов купил землю у Лепетова и открыл ситцепечатную мануфактуру на 35 набойных столов. В 1826 г. на его предприятии была установлена первая цилиндропечатная машина, что знаменовало собой переход от ручного набойного производства к машинному. Алексей Бабурин в 1820-е гг. в сельце Воробьево основал крупный химический завод по производству извести, дегтя и древесного угля. Бабурин первым в России наладил промышленное производство древесного уксуса, широко применявшегося при отделке тканей.

В связи с открытием предприятий население Воробьевской слободы заметно выросло за счет рабочих и достигало четырех сотен. Когда к 1841 году здесь был построен на средства купца Лепетова каменный храм Ильи-пророка, слобода стала именоваться Ильинской (хотя в обиходной речи говорили: «Воробьево»). Заметим, что наименование это отразилось и в названии современного жилого микрорайона, расположившегося здесь уже в 21 веке – Новая Ильинка.

В середине XIX в. в жизни Ильинской слободы произошло событие, которое оказалось решающим в судьбе этого места: дочь А.А. Лепетова Анна вышла замуж за сына известного фабриканта Никона Гарелина – Ивана Никоновича. В 1855 г. он с помощью тестя основал ситцевую фабрику на левом берегу Уводи (ныне АО «ЗиМа»). Постепенно все владения Лепетова, Бабурина и Киселевых в Ильинской слободе перешли к Гарелиным. В Ильинской слободе селились свободные люди, крестьяне, к концу века тут же находились усадьбы младших Гарелиных – братьев Ивана Ивановича и Александра Ивановича (на нынешней ул. Володиной). В 1853-м году слобода одной из первых вошла в состав Вознесенского посада, образованного из несколько текстильных слобод.

А что же деревенька Глинищево? В статистическом сборнике «Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 гг.» Глинищево указано как владельческая деревня Шуйского уезда по левую сторону почтовой дороги из с. Иванова в г. Ярославль, здесь в 1859 г. было 4 крестьянских двора и 19 жителей – 10 мужского и 9 женского пола. Они занимались крестьянским трудом и за счет этого жили. Но поселение разрасталось. Лет за двадцать до революции крестьяне деревни стали сдавать пахотную землю в аренду мелкими участками, а потом и продавать их под застройку. Не мудрствуя, вновь образованные улицы стали называть по порядку: 1я улица, 2я и так до 8ой. Сегодняшние улицы «линии»-напоминание о первичном их наименовании.

К Ильинской слободе примыкала пустошь Березники (ныне на этом месте улицы Березниковские). В 1837 г. фабрикант Диодор Бурылин и шуйские купцы Беловы купили ее у помещицы Барсуковой. В 1898 г. Дмитрий Геннадьевич Бурылин сдал часть пустоши в аренду К.И. Гильдебрандту под размещение кирпичного завода. До сих пор в частных домах Глинищева сохранились добротные погреба-колодцы для овощей, выложенные кирпичом с завода Гильдебрандта.

Известен представитель фирмы «Баер и Ко», продававшей фабрикантам красители для ткани, — В.Ф.Штробиндер. Но у него был и другой источник дохода: в Воробьеве располагалось цветочное хозяйство Владимира Францевича Штробиндера, где выращивались декоративные растения и цветы для состоятельных жителей Иваново-Вознесенска. В советское время на базе этого учреждения работало хозяйство «Зеленстрой». Появление четырех Зеленостроевских улиц (между улицами Староглинищевской и Новоглинищевской) напоминают об этом. На указанных выше предприятиях и работали жители соседних местечек.

Когда в 1917 г. местечко Глинищево присоединили к городу Иваново-Вознесенску, оно было довольно большим, застроено усадебными кварталами, прилегающими к северо-восточной границе Ильинской слободы. Это хорошо видно на Плане города 1915 года, созданном в годы Первой мировой войны топографом Сергеем Кирьяновым.

Где учились дети рабочих, живших в Глинищеве и Воробьеве?

В 1894 г. на средства Марии Гарелиной, супруги фабриканта Александра Ивановича Гарелина, на владельческом участке его брата было построено деревянное одноэтажное здание «дома-училища» — Ильинское земское начальное училище. На его содержание попечительница выделяла около тысячи руб. в год. Учащихся было в 1900 г. 39 мальчиков и 29 девочек. Кроме того, было еще несколько школ, содержимых на средства фабрикантов. В 1912 г. Шуйским уездным земством здесь же было выстроено новое одноэтажное здание из красного кирпича, причем при проектировании учитывалась возможность его надстройки, которую выполнили уже в 1929 г. С 1959 г. в здании размещается музыкальная школа №1.

После революции, с 1918 г., в национализированном доме И.И.Гарелина находился клуб молодежи Воробьево-Глинищевского района.

Примечание: рассказ о дер. Воробьево и Ильинской слободе создан на основе материалов краеведа А.М.Тихомирова.

Мебельный комбинат – шеф 24 школы

После Гражданской войны Иваново развивалось быстрыми темпами как текстильный центр и столица огромной Ивановской промышленной области (с 1929 по 1936 гг.). Но особенно остро стояла жилищная проблема- необходимо было создать нормальные условия жизни десяткам тысяч людей. Рядом с м.Глинищево началось строительство Первого рабочего поселка на 8 тысяч жителей, где строились типовые двухэтажные дома фахверкового образца. Детали деревянных каркасов для них доставлялись из Кинешмы с лесопильного завода «Заветы Ильича». Требовалось такое же предприятие на месте. Потому западнее Воробьева в 1927 г. начал функционировать деревообрабатывающий комбинат (будущий мебельный), к которому подвели железнодорожную ветку. Комбинат на 23 линии имел большое значение для города и области. Он не только обеспечивал рабочие места для местных жителей, но и значительно влиял на развитие районной инфраструктуры. Большинство сотрудников комбината проживало в особых жилых комплексах, расположенных рядом с производством. Первоначально предприятие изготавливало погонялки и вальки для текстильного треста. Позже — детали для текстильных станков, оконные рамы, двери и другую продукцию. С 1935 года завод стал производить мебель и с этого момента стал называться мебельным комбинатом. В годы Великой Отечественной войны комбинат действовал под условным наименованием «завод №43» Наркомата лесной промышленности. Выпускал продукцию для действующей армии: десантные и санитарные аэросани; спецукупорку для 45-миллиметровых снарядов; корпуса для противотанковых мин. К станкам вместо ушедших на фронт мужчин встали жительницы местечка.

Рождение школы №24

В 1935 году создан Фрунзенский районный отдел народного просвещения для осуществления второго этапа в развитии советской школы (I этап – 20-е и начало 30-х годов – ликвидация неграмотности и всеобщее начальное образование детей и молодежи). II этап – это переход к неполному среднему образованию детей и молодежи – сначала семилетнего, затем восьмилетнего на селе и всеобщего среднего образования в городе. К этому времени в г. Иваново имелось 10 школ первой ступени, 13 семилеток, 3 вспомогательные школы и 3 десятилетки.

Потому для детей, проживавших в местечке Глинищево, была построена первая здесь школа (в краснокирпичном здании), шефство над которой взял мебельный комбинат, опекая школу до своего закрытия в 90х годах. Школа №24 начала функционировать с сентября 1935 года в качестве неполной средней школы (в двухэтажном здании на 200 ученических мест). Первым директором её был Медведев Александр Васильевич, затем, в 1940 г., Коновалов Иван Александрович (погиб на войне). В школе выделили специальное помещение (квартиру), где жила директорская семья.

В 1936 году в Воробьеве на ул.Володиной, 9 была открыта еще одна школа большей вместимости — №54. Школам, построенным в 30-х годах, горсоветом были отведены пришкольные участки площадью от 1,5 до 3 тыс. кв. м..

Елена Березовская

Продолжение в следующем номере…